明治期に復活した国防の最前線 城山砲台

城山砲台について

幕末、東アジアの植民地化をもくろむイギリス・ロシアなどの異国船が対馬近海に出没するようになります。特にロシアは、1861年に浅茅湾内の芋崎を半年にわたって不法占拠し、島民に犠牲者が出るなど、幕府を巻きこむ大きな外交問題(ポサドニック号事件)を引き起こします。明治政府は、「不凍港」を求めて対馬に接近するロシアとの開戦に備え、浅茅湾内に砲台群の建造を開始します。7世紀の白村江の戦いに際して築かれ、国境守備兵・防人(さきもり)が派遣された「古代山城 金田城」は、1200年の時を経て、砲台群の中枢である「城山(じょうやま)砲台」として要塞化され、大日本帝国陸軍砲兵部隊が駐屯する国防の最前線となったのです。

基本情報

名称

城山(じょうやま)砲台

所在地

長崎県対馬市美津島町黒瀬 >>観光情報館ふれあい処つしま~金田城跡(Googleマップ)

起工

明治33(1900)年4月

竣工

明治34(1901)年11月

備砲

28cm榴弾砲×4門

コース紹介

城山砲台は、古代山城・金田城と同じく、浅茅湾に突き出した天然の岩塊である城山に築かれています。ルート等については、モデルコース・トレッキングの城山をご覧ください。

城山砲台で見られる軍事構造物など

軍道

明治期の砲台では、物資の輸送に馬車が利用されました。軍道は、登り・下りどちらも馬車が暴走しないよう、一定の幅・緩傾斜の軍道が整備されています。

井戸(三点ろ過式)

山頂近くに築かれることが多い砲台では、水の確保が課題でした。砲台の近くには必ず、雨水を三段階に分けてろ過し、貯水する井戸が設置されています。

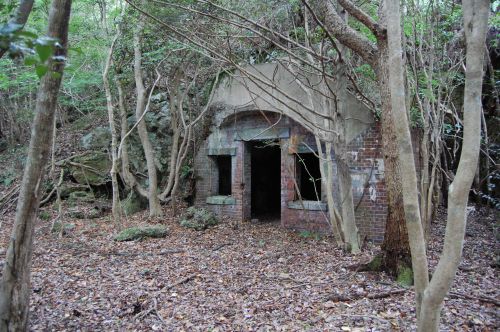

棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)

弾薬・火薬などの保管庫です。敵の大砲などの攻撃による誘爆を避けるため、レンガと厚いコンクリートで構築されています。

※砲台の構造物(井戸・棲息掩蔽部)などはいずれも築造された明治期から100年以上が経過しているため、むやみに立ち入ったり、上に乗ったりしないでください。

棲息掩蔽部(せいそくえんぺいぶ)の内部

火薬・砲弾などの防湿のため、内部には漆喰が塗られています。

砲座

城山砲台には、明治時代に国産された28センチ榴弾砲(りゅうだんほう)が4門(2門×2)設置されました。同砲はもともと対艦兵器として海岸部の砲台に設置されましたが、日露戦争の旅順攻略などでは攻城砲として使用され、大きな成果を上げました。

観測所

砲台は艦船からの攻撃をさけるため、海から視認できないよう設置されています。構造上、砲身からも敵艦船が見えないため、いわばカタツムリの目のように、観測所が砲台の左右に設置されていました。(城山砲台の左翼観測所の位置は不明です)

北白川宮能久(きたしらかわよしひさ)親王殿下御手植之竹碑

城山山頂には、幕末から明治にかけての皇族・軍人である北白川宮能久親王殿下がお手植えされた竹林が残っています。

金田城碑

城山の北東端の海辺にはある大吉戸(おおきど)神社前には、1928~1929(昭和3~4)年の対馬要塞司令官・瀧原三郎少将が建立した石碑があります。碑文(原文は旧字・カタカナ)には、古代山城・金田城こそが対馬要塞(砲台群)の起源である、と記されています。

一千二百有余年の昔 天智天皇六年 百済の帰化人を使役し 規模宏大なる堅城を此地に築き 是に防人を置き 以って永く辺防の要衝と為す 按るに対馬要塞の起源 実に遠く是に在る也

対馬要塞司令官 瀧原三郎 題

https://kacchell-tsushima.net/trekking/jouyama

https://kacchell-tsushima.net/trekking/jouyama