「ぶらり厳原・城下町ウォーク」について

こんにちは、局長Nです。

さて、昨年11月16日(日)、「対馬市民総ガイド化計画」の最後の現地ツアー「ぶらり厳原・城下町ウォーク」を開催しました。

対馬市厳原町(いづはらまち)は、律令時代に国府が置かれた対馬の中心地で、また江戸時代には対馬藩主のおひざもと、宗家(そうけ)10万石の城下町として栄えました。

特に、厳原中学校から久田道(くたみち)の城下町エリアには、江戸時代の石垣などが多く残され、当時の雰囲気をいまに伝えています。

このエリアは厳原港からの徒歩観光が可能なので、旅行や出張のちょっとした空き時間に利用できる歴史散策コースを開発し、地元の皆さんにもガイドになっていただこう、という企画でございます。

この日のガイドは、「対馬観光ガイドの会やんこも」の小島 武博さん。

実は小島さんは、城下町の歴史散策の本を執筆中で、絶好のタイミングでした。

厳原八幡宮にて。

初代対馬藩主・宗 義智(よう よしとし)公と、妻であった小西マリア(小西行長の娘)の愛と悲劇の物語をお聞きしました。

中村地区の「半井桃水館」(なからいとうすいかん)にて。

桃水は明治期の対馬出身の新聞記者・小説家ですが、現在では、樋口一葉の師匠・想われ人としての方が有名です。

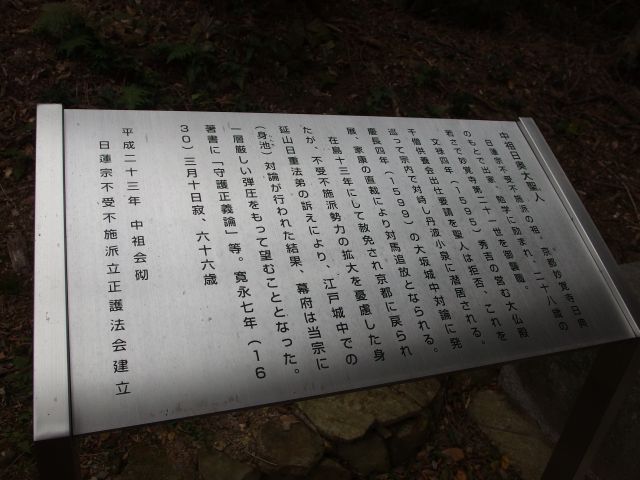

宮谷地区の奥、ほとんど知られていませんが、日蓮宗不受不施派の開祖・日奥(にちおう)上人が住んでいたところ。

上人は、戦国末期から江戸初期にかけて、宗教界を従わせようとした豊臣秀吉・徳川家康に反発し、また宗教界の内紛もあり、2回も対馬に流されています。

2回目は死後で、遺骨を掘り起こされて対馬に流されたというのですから激しいお話ですね(-_-;)

対馬ではよく見かける、鏡積み(かがみづみ)という技法の石積みです。

もっとも広い面を表に出すという、崩れやすい不安定な積み方なのですが、地震がほとんどない対馬だからこそ多用され、現在も残っているのかもしれません。

桟原地区の日新館(にっしんかん)の門です。

もとは宗家の中屋敷の門で、幕末には藩校・日新館の門となり、昭和時代に一時解体されましたが、平成5年に移転復元したもの。

当時厳原町の教育委員会に在籍していた小島さんも、移転復元地を探す担当者としていろいろ苦労されたそうです。

歴史散策もいよいよゴール地点の桟原城跡へ。

宗家は、現在の市役所近くの「金石城」(かねいしじょう)と、現在の厳原中学校近くの「桟原城」(さじきばらじょう)の2つの城を保有していました。

桟原城跡は現在、陸上自衛隊の駐屯地となっています。

今回のコースは、歴史はもちろん、コンビニや公園、対馬の伝統的な和菓子「かすまき」を販売する菓子屋が立ち並び、疲れたら路線バスも利用できるなど、よいコースなのですが、後半にほとんどトイレがないのが難点でした。

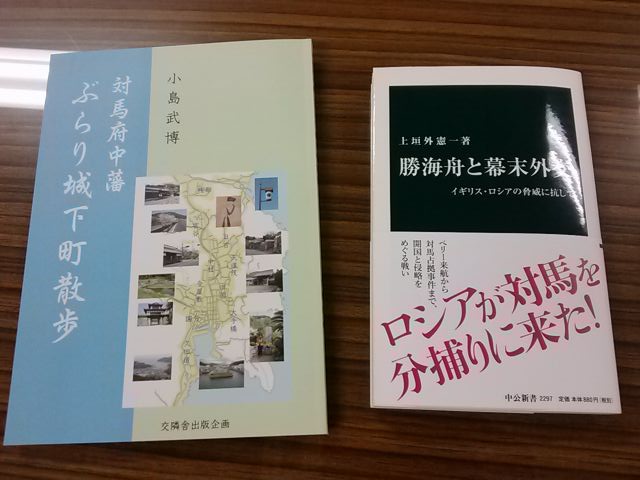

さて、このコースを歩くのにもってこいの手引書のご紹介です。(右側は気にしないでください)

「対馬府中藩 ぶらり城下町散歩」(小島武博著、交隣舎)

今回のガイドの小島さんが、素晴らしいタイミングで出版した歴史散策の手引き、ガイドブックです(^^)

厳原町中心部、特にその路地には粋な小字名も多く、本とカメラを手に、歴史の香りを楽しみながら、町を歩いてみませんか?

同書籍は島内の書店のほか、アマゾンでも購入できます。

>>ぶらり厳原・城下町ウォーキング(Googleマップ)