対馬観光ガイドの会やんこも研修in韓国熊川・慶州

こんにちは、局長Nです。

今週火曜日2/23に実施した対馬楽講座(第1回)の報告をしようと思いましたが、2/12(金)~2/14(日)の「対馬観光ガイドの会やんこも」の研修のレポを忘れておりました(-_-;)

さて、「対馬観光ガイドの会やんこも」では、毎年対馬と関連の深い場所へ研修旅行を行っており、今年で7年目を迎えます。

今年度のテーマは、初代対馬藩主宗 義智(そう よしとし)公の義父でもある、小西行長が文禄慶長の役(朝鮮出兵)の折りに築いた倭城(わじょう。日本式の城郭)です。

旅費もほぼ手出しなのに、皆さん熱心です(^^;)

プサンからタクシーに乗って1時間ほどで熊川(ウンチョン)へ。

人のいない山城跡を、看板に従って登っていくと・・・。

400年前、キリシタン大名小西行長が築いた山城跡が出現!

行長はここにセスペデス神父を招いてミサを開き、それが朝鮮半島への最初のキリスト教伝来となったそうです。

異国の地で殺し合いをしながら、その一方でミサを開く・・・どんな心境だったんでしょうね。

石垣の角の処理が少し不思議です。縦に長く積むと、不安定に見えますが・・・。

城は高台にあり、補給は船(海)から行うため、海と城をつなぐ「登り石垣」が特徴。

古くはこのあたりは鉄の産地でもあり、倭人(日本人)も鉄を求め、海を越えてやってきていたそうです。

関が原の合戦で徳川家康に敗れ、キリシタンであったため切腹(自殺)を拒み、処刑された行長。

熊本に築いた宇土城(うとじょう)は、島原の乱後に徹底的に破壊されました。

彼が築いた山城が400年後も異国に残っていることに、時間の流れの不思議を感じました。

翌日は、新羅の1000年の王都、慶州(キョンジュ)の国立慶州博物館へ。

韓国にもハニワがあるのか?! と思ったら、奈良国立博物館の「日本の古墳文化」特別展でした。

「奈良まで見に行くの大変やけん、ここで見ていこうや!」

たしかに(^^;)

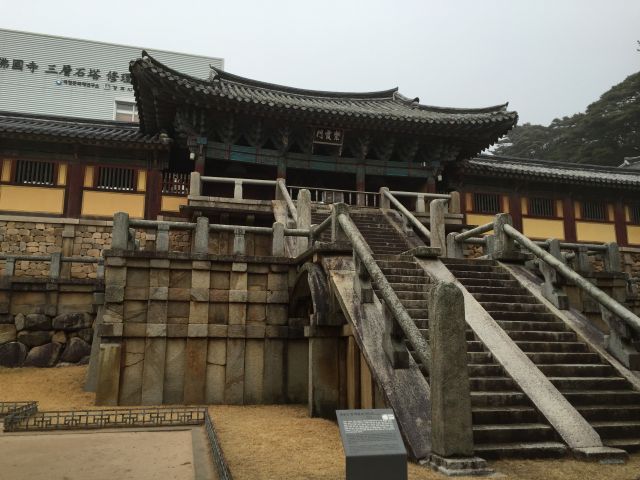

続いて世界遺産・仏国寺へ。ここも文禄慶長の役の戦場のひとつで、石垣には火災の跡がありました。

韓国人観光客が増え、対馬の神社や山でも見かけるようになった石積み。祈願のために小石を積む風習があるそうです。

同じく世界遺産の石窟庵の石仏は撮影禁止でしたが、圧倒的な存在感でした。

最終日は海が荒れ、船が1時間遅れになったので、ちょっと寄り道。

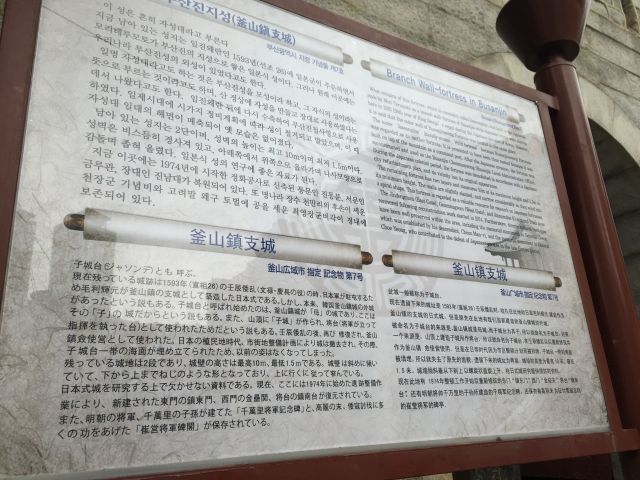

子城台(チャソンデ)の釜山鎮支城(文禄慶長の役の最初の戦闘地のひとつ)と、朝鮮通信使が航海の安全を祈願する海神祭を行った永嘉台(ヨンガデ)を見学。

朝鮮通信使歴史館を見学しました。

無事、帰島。

70分で韓国から比田勝港に戻り、厳原(いづはら)に着くまで車で90分(笑)

職場の「観光情報館ふれあい処つしま」から見える戦国末期の山城「清水山城」(しみずやまじょう。国史跡)は、秀吉配下の戦国大名たちが朝鮮半島に築いた倭城と同時代の城跡です。

文禄慶長の役と、その当時の対馬の状況をリアルに感じることができ、充実した研修となりました。

ちなみに過去の研修地は以下の通り。

平成26(2014)年度

広島呉市(ヤマトミュージアム)、福山市(鞆の浦・対潮楼)

平成25(2013)年度

韓国 蔚山(西生浦倭城、蔚山倭城)

2012年度

福岡県太宰府市(九州国立博物館・大野城)

2011年度

>>「対馬観光ガイドの会やんこも」研修・熊本県宇土市/熊本市(ブログ 2011.10.1)

2010年度

>>「対馬観光ガイドの会やんこも」研修・山口県萩市(ブログ 2011.4.5)

2009年度

>>「対馬観光ガイドの会やんこも」研修・佐賀県唐津市/長崎県長崎市(ブログ 2010.2.23)